고려시대 금빛 사경과 조선 전기 시왕도가 일본에서 돌아왔습니다. 국가유산청과 국외소재문화유산재단의 노력으로 환수된 이 유물들은 한국 불교미술의 정수를 보여주며, 우리 문화유산의 가치를 다시금 일깨워 주었습니다.

일본에서 돌아온 불교미술의 진수

불교 미술의 정수를 보여주는 14세기 고려시대 사경(寫經)과 조선 전기 '시왕도(十王圖)'가 일본을 떠돌다 마침내 우리 품으로 돌아왔습니다. 국가유산청과 국외소재문화유산재단은 7월 8일 오전 이 두 점의 귀중한 문화유산을 언론에 공개하며 환수 소식을 공식적으로 알렸습니다. 이들은 고려시대 '감지금니 대방광불화엄경 주본 권22'와 조선 전기 '시왕도'를 오랜 협상과 경매 참여 등 다각적인 노력을 통해 성공적으로 환수했다고 밝혔습니다. 이번 환수는 해외로 유출되었던 우리 문화유산을 되찾아오는 중요한 성과로 평가되고 있습니다. 환수된 두 문화유산은 각각 고려시대와 조선시대 초기의 불교 미술을 대표하는 작품으로, 그 역사적, 예술적 가치가 매우 높습니다. 특히 고려시대 사경은 당시 최고 수준의 기술과 신앙심이 결합된 예술품이며, 조선 전기 시왕도는 현전하는 작품 수가 매우 적어 희소성이 뛰어납니다. 이처럼 중요한 유물들이 고국으로 돌아옴으로써 우리는 더욱 풍부한 문화유산을 향유하고 연구할 수 있는 기반을 마련했습니다. 이는 단순한 유물의 회수를 넘어, 우리 민족의 역사와 정신이 담긴 문화유산을 지키고 계승하는 중요한 의미를 지니고 있었습니다. 이번 환수 사례는 앞으로도 해외에 있는 우리 문화유산을 적극적으로 되찾아오는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되고 있습니다.

금빛으로 새겨진 고려의 염원

이번에 환수된 '감지금니 대방광불화엄경 주본 권22'는 고려시대 불교 미술의 정수를 보여주는 귀중한 사경입니다. 이 사경은 감색 종이 위에 금가루를 아교에 개어 만든 금니(金泥)로 부처의 가르침인 화엄경을 한 글자 한 글자 정성스럽게 옮겨 쓴 것입니다. 사경이 갖춰야 할 모든 구성을 빠짐없이 갖춘 완질본이라는 점에서 그 가치가 더욱 높게 평가되었습니다. 두루마리를 펼쳤을 때 가로 길이가 무려 10.9미터에 이르는 웅장한 규모는 당시 사경 제작에 들인 노력과 정성을 짐작하게 했습니다. 특히 이 사경에는 발원문이 함께 남아 있어 제작 배경과 역사를 명확히 알 수 있었습니다. 발원문에는 1334년 정독만달아(鄭禿滿達兒, 1290~?)라는 인물이 부모님과 당시 황제의 은혜에 감사하며 이 사경을 발원했다는 내용이 담겨 있습니다. 정독만달아는 고려 충렬왕 때 원나라로 건너가 관직에 올랐던 환관으로, 그의 발원은 당시 고려와 원나라의 정치적, 문화적 교류 양상을 엿볼 수 있게 했습니다. 배영일 마곡사 성보박물관장은 이 사경에 대해 "전문 사경승의 수준 높은 솜씨가 돋보이는 유물"이라고 평가했습니다. 또한, 보물로 지정되어 있는 코리아나화장박물관 소장본(권15)과 발원문 내용이 일치하여 동질본(同帙本)으로 보고 있다고 설명했습니다. 이는 이번에 환수된 사경이 단순히 한 점의 유물이 아니라, 당시 제작된 화엄경 사경 세트의 일부임을 알려주며 그 가치를 더했습니다. 이 사경은 지난해 10월 일본인 고미술 소장자가 국외소재문화유산재단에 연락해온 뒤, 재단의 끈질긴 협상을 거쳐 마침내 고국으로 돌아올 수 있었습니다.

지옥을 비춘 조선의 미학

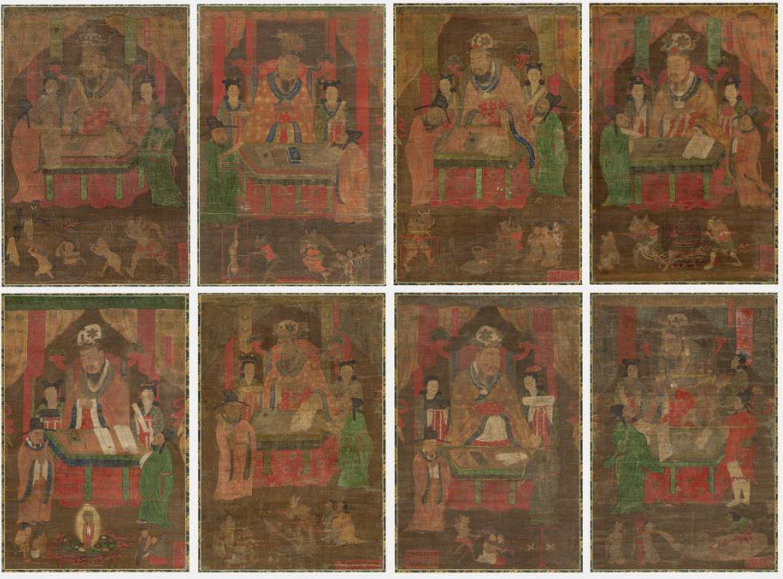

함께 환수된 조선 전기 '시왕도'는 망자가 생전에 지은 죄를 심판하는 10명의 시왕(十王)을 모두 담고 있는 불화입니다. 시왕도는 불교의 지옥 세계관을 시각적으로 구현한 것으로, 당시 사람들의 내세관과 윤리관을 엿볼 수 있는 중요한 자료입니다. 특히 이 시왕도는 현전하는 조선 전기 시왕도 가운데 10폭의 구성을 온전히 갖춘 작품이 단 2점뿐인데, 이번에 환수된 작품과 일본 교토의 호쇼지(宝勝寺)에 있는 작품이 그 2점에 해당한다는 점에서 그 희소성과 가치가 매우 높습니다. 이 작품은 1980년대부터 개인 소장본으로 그 존재가 알려져 있었으며, 국외소재문화유산재단이 2023년 일본 경매에 나온다는 정보를 입수하여 치열한 경쟁 끝에 낙찰받아 환수에 성공했습니다. 박은경 동아대 명예교수는 이 시왕도에 대해 "조선 불화 중 드물게 고려 후기 불화의 표현 기법과 도상(圖象)을 계승했다는 점에서 가치가 높다"고 평가했습니다. 이는 조선 초기에 제작되었음에도 불구하고, 그 이전 시대인 고려 후기 불화의 예술적 전통을 이어받아 제작되었음을 의미하며, 불화 양식의 흐름을 연구하는 데 중요한 단서를 제공했습니다. 특히 제6 변성왕도에는 연꽃이 만물을 탄생시킨다는 불교적 사상인 '연화화생(蓮華化生)'이 지옥 장면에서 등장하는 첫 사례라는 점에서 학술적 가치가 매우 크다고 덧붙였습니다. 이는 지옥이라는 고통스러운 공간 속에서도 생명과 구원의 가능성을 표현하고자 했던 당시 불화 제작자들의 철학과 예술적 시도를 엿볼 수 있게 했습니다. 이번 시왕도의 환수는 조선 전기 불화 연구에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대되고 있습니다.